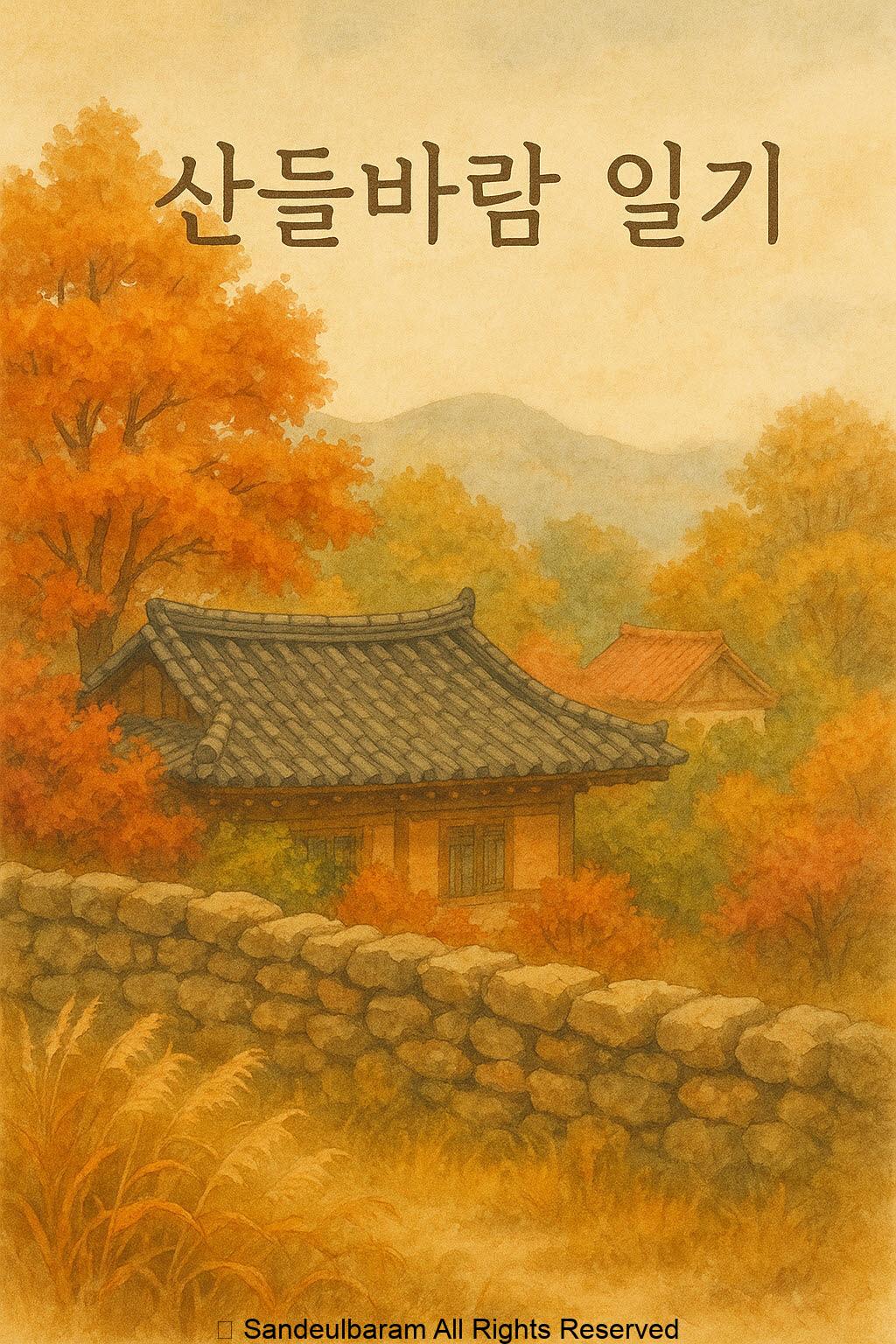

“산들바람 일기-그들을 그리며”

안녕하세요, [산들바람] 입니다.

내 고향은 강원도 춘천시 북산면 삼막골,

봉화산 자락 아래 자리 잡은 작은 마을이다.

그곳은 산이 깊고, 돌이 많고, 길이 험했다.

괭이와 삽으로 땅을 파면 언제나 돌멩이가 우르르 굴러나왔고,

넓은 밭을 일굴 자리는 많지 않았다.

그래서 사람들은 화전을 일구며 살았다.

봄이 오면 산비탈에 불을 놓고,

그 재 위에 콩과 메밀을 뿌렸다.

타오르는 불길 사이로 피어오르던 연기 냄새 속에는

삶의 냄새와 희망이 섞여 있었다.

그 시절, 소양강댐이 생기기 전

춘천 시내까지 차로 30 분이면 닿았다.

아버지는 새벽마다 지게에 쟁기를 지고 길을 나서셨다.

그러나 댐이 생기고 길이 잠기자,

이 마을은 세상에서 한참 멀어진 오지가 되었다.

이제는 바람과 새소리만이 길을 오갔다.

그런데 이상하게도,

그 고요함이 싫지 않았다.

세상의 소음이 닿지 않는 그곳에서

나는 진짜 ‘살아 있음’을 느꼈다.

집 뒤로는 봉화산이 우뚝 서 있다.

봄이면 진달래가 불붙듯 피어나고,

여름엔 초록이 온 마을을 감싼다.

가을이면 단풍이 불타고,

겨울이면 눈이 지붕 위에 살포시 내려앉는다.

앞마당에서 멀리 산 능선을 바라보면

바람이 천천히 언덕을 넘어온다.

그 바람이 얼굴을 스치고 지나가면

어릴 적 기억이, 사람들의 웃음이,

그리고 그 시절의 냄새가 함께 되살아난다.

사람들은 묻는다.

“그 산골에서 뭐가 그렇게 좋았냐”고.

나는 조용히 웃으며 대답한다.

“거긴… 내 뿌리야.”

돌투성이 땅 위에서 살았지만,

그 위엔 사람의 온기가 있었고,

그래서 지금도

봉화산 아래 그 마을을 떠올리면

내 안의 바람 한 줄기가

고요히 웃으며 지나간다.